ペルシャ絨毯のデザインは、長い歴史の中で幾何学的な素朴な文様から、華麗な植物文様へと大きく変遷しました。その背景には各時代の政治・文化の影響があり、織り上げられた模様や色彩には当時の美意識が反映されています。

古代〜中世:幾何学文様の時代

サーサーン朝など古代ペルシャでは植物や動物を織り込んだ華やかな絨毯も作られましたが、7世紀以降はイスラームの影響で幾何学模様や唐草模様(アラベスク)といった抽象文様が主流となりました。ティムール朝時代の細密画には星形・八角形を格子状に配した絨毯が描かれており、当時は直線的で繰り返しの図柄が中心でした。

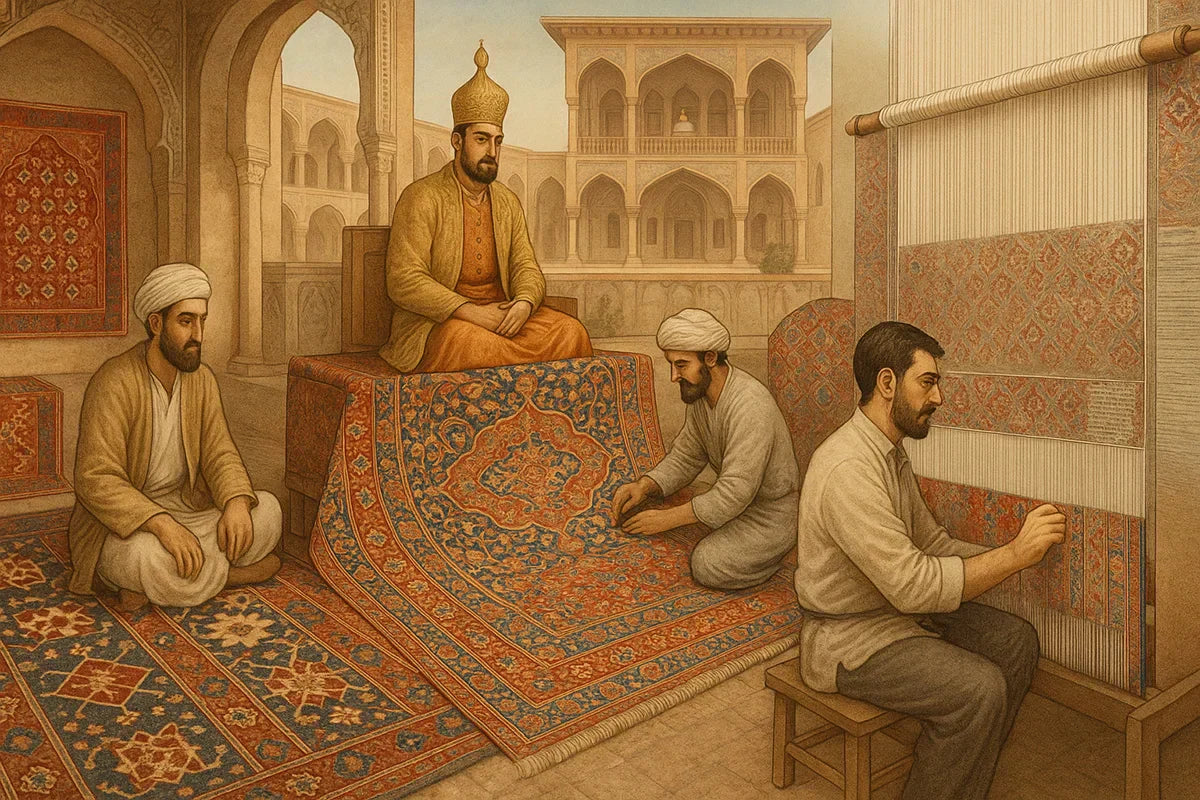

サファヴィー朝:デザイン革新と花柄の隆盛

16世紀にサファヴィー朝が成立すると、王室の庇護で絨毯工房が整備され、高度な技術で洗練された様式が確立しました。この時代には大きな変革が起こり、大きなメダリオン(中央装飾)や流麗な唐草模様、草花で埋め尽くされた華麗な文様が登場しました。鮮やかな天然染料の発色も際立ちました。

ガージャール朝:伝統文様の復興と簡略化

19世紀後半、カージャール朝では欧米向けの大量生産と輸出ブームを迎えました。デザインも前時代の複雑な図柄が簡略化され、ヘラティー(魚と花の文様)やボテ(ペイズリー型唐草模様)など伝統モチーフを繰り返し配置する図案が主流となりました。新たな化学染料(アニリン)の導入で鮮烈な色彩表現も可能になりましたが、色落ちしやすく伝統の風合いを損ねる面もありました。

近代以降:伝統回復と現代デザイン

20世紀にはペルシャ絨毯の伝統が復興し、天然染料の再導入や古典文様の復権が進みました。同時に、新しいデザインも古来の技法で織り込まれ、伝統と現代性を融合した作品が生まれました。