赫雷克地毯是傳統上在土耳其西北部伊斯坦堡附近的赫雷克鎮織造的高級手織地毯。其起源可追溯至1841年,當時奧斯曼帝國的蘇丹阿布杜勒梅吉特一世成立了宮廷用的織物工廠「赫雷克帝室製作所」。蘇丹從帝國各地聚集了優秀的工匠,讓他們為宮殿織造地毯,這裡誕生的地毯便被稱為「赫雷克地毯」。

在奧斯曼帝國時期,赫雷克地毯以巨大的尺寸製作,裝飾宮殿的廣廳。以伊斯坦堡的多爾瑪巴赫切宮「大使的間」為例,約有120平方米的赫雷克地毯鋪設於此。最初僅限於宮廷內部的裝飾,但在宮殿內裝完成後,亦開始作為外國賓客的官方贈禮。自1890年起,才開始允許在一般市場上銷售,當時也僅限於特定的商人進行交易。

奧斯曼帝國崩潰後,雖然一度生產縮減,但在20世紀中葉,熟練的織工們復興了傳統技術,至今赫雷克地毯的製作仍在延續。

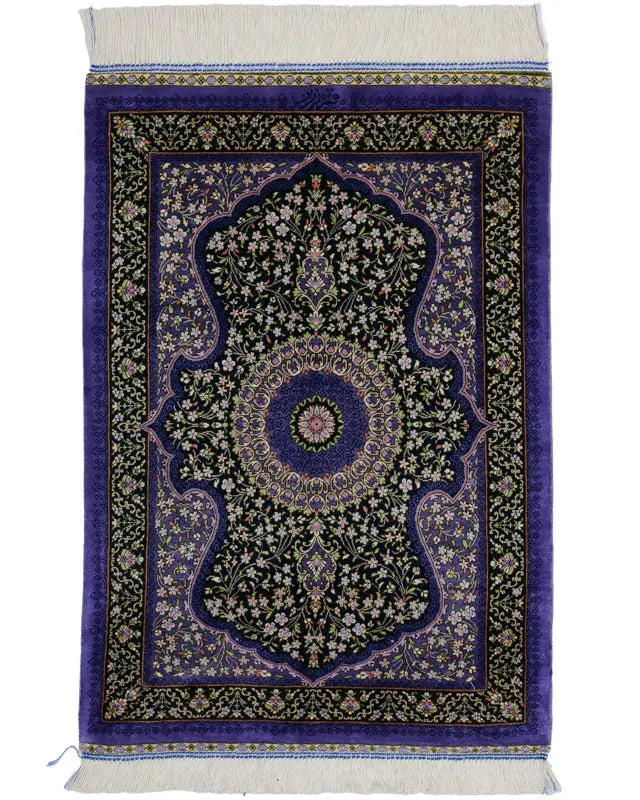

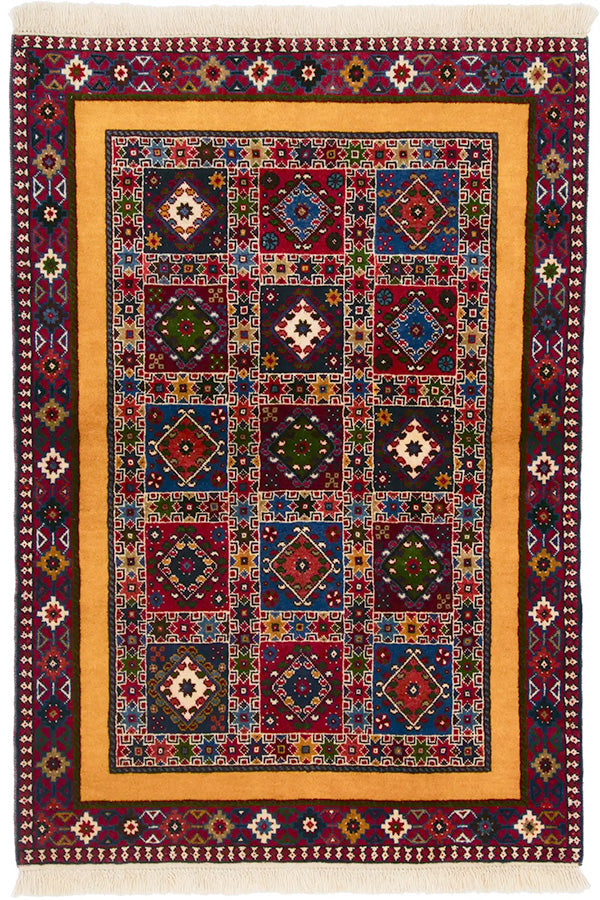

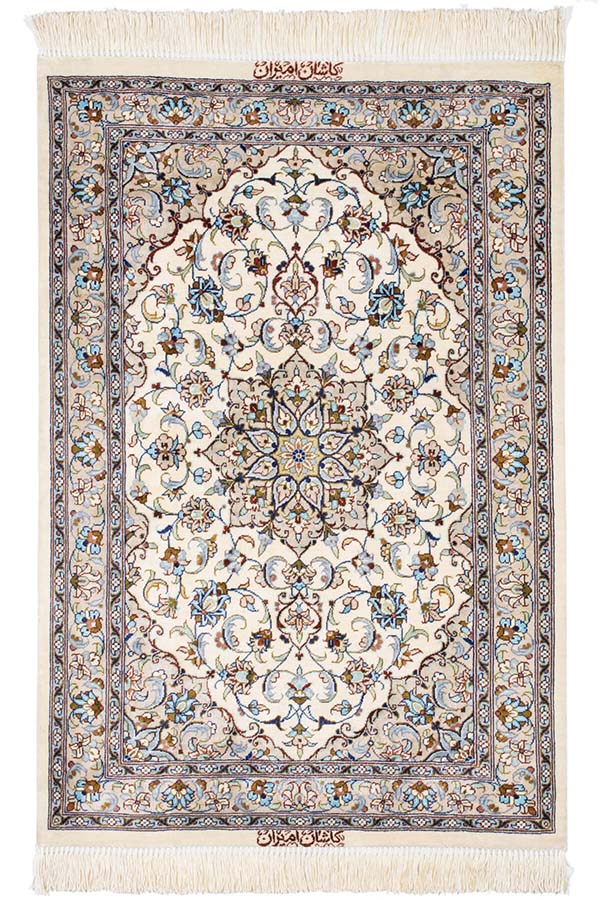

赫雷克地毯的設計深受奧斯曼帝國文化及伊斯蘭藝術的影響。主要使用幾何圖案和植物主題,精緻地表現出唐草圖案(阿拉貝斯克)和花卉紋樣。以模仿伊斯蘭教禮拜堂的壁龕設計的米夫拉布(祈禱用的拱形設計)為主題的祈禱地毯,以及以「生命之樹」為中心的圖案等,都是傳統的主題。

色彩方面,常使用深紅、深藍、深綠等濃烈色調,搭配象牙色、金色、米色等,形成厚重而華麗的配色。

赫雷克地毯歷史上一直受到王侯貴族的喜愛,其名稱被視為奢華和最高品質的象徵。至今仍被認為是世界上最優質的手織地毯之一,並與伊朗的伊斯法罕、庫姆、塔布里茲等著名波斯地毯齊名。