伊斯法罕

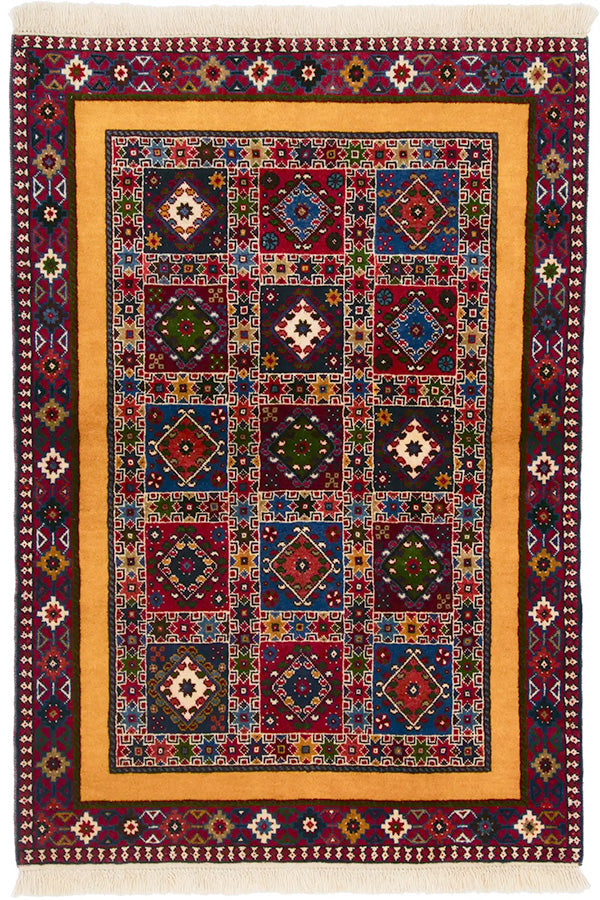

種類:波斯地毯

場所:位於伊朗中部扎格羅斯山脈東側的高原城市(舊波斯)

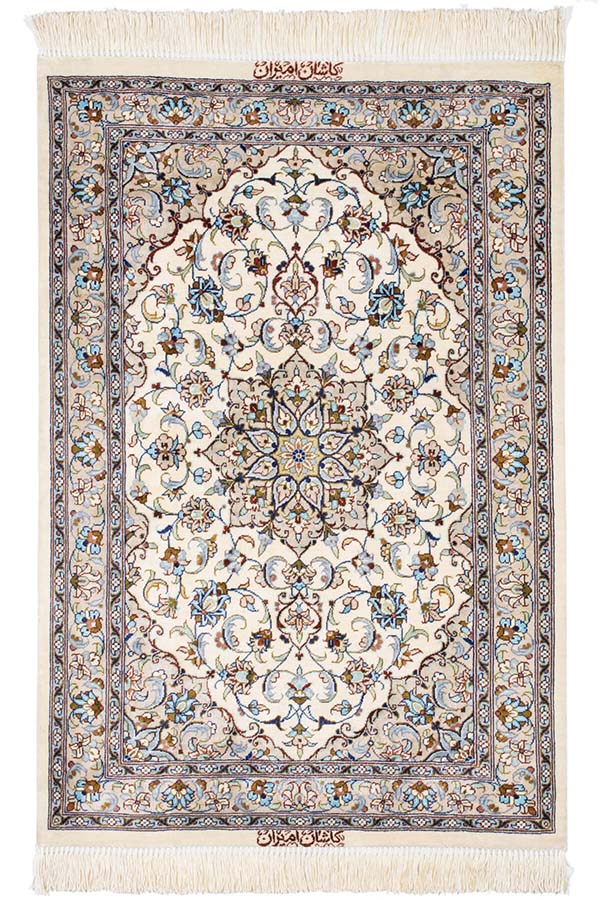

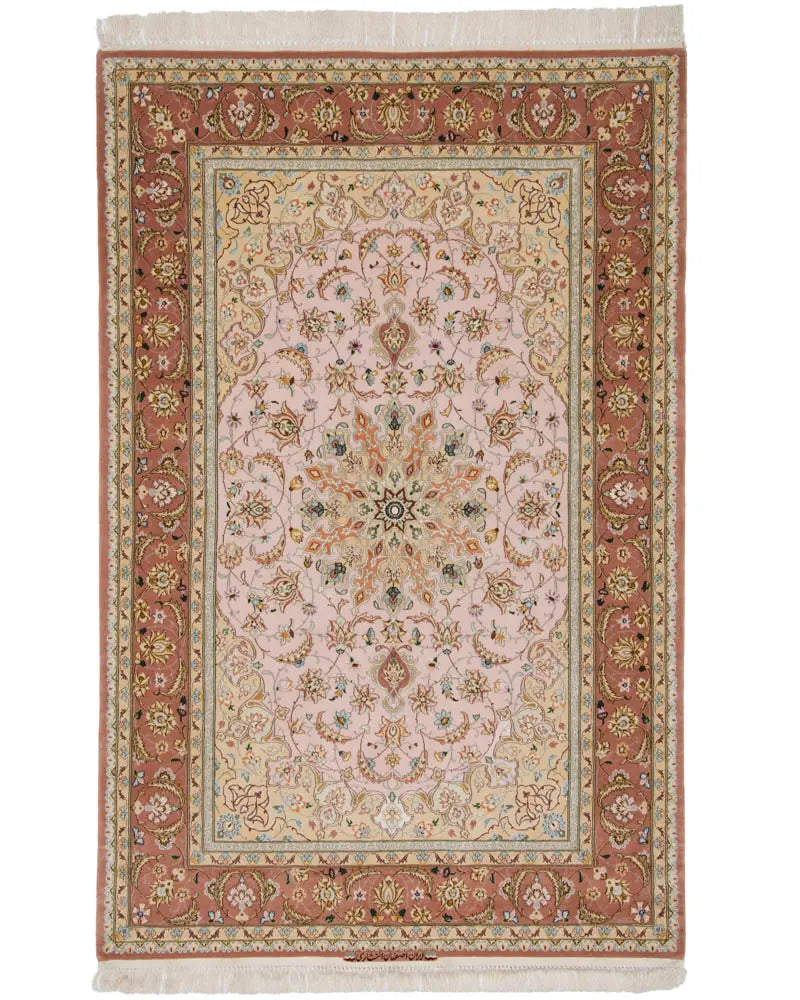

結織密度:每平方公尺400,000至1,500,000結

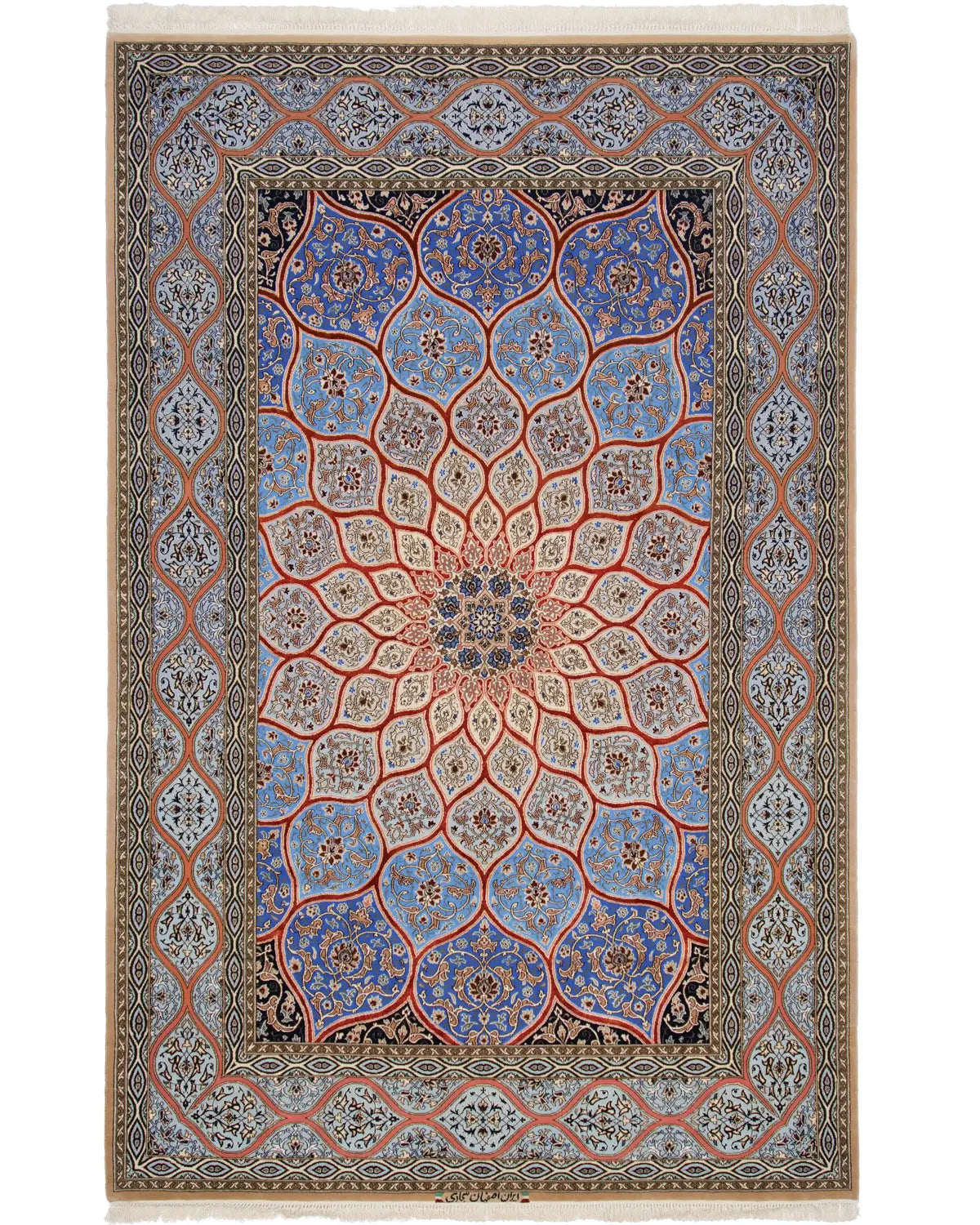

特徵:中央有圓形圖案,花卉圖案,靈感來自清真寺建築的設計

素材:高品質的軟木羊毛、絲綢

伊斯法罕(埃斯法罕、伊斯法漢)是位於伊朗中部的聯合國教科文組織世界遺產城市,自古以來便是文化與藝術的中心。16世紀末,沙阿·阿巴斯一世將其定為薩法維王朝的首都,建造了壯麗的清真寺和廣場,發展成為被譽為「伊斯法罕是世界的一半」的城市。

當時建造的壯麗建築,包括伊瑪目廣場(舊稱:國王廣場)、伊瑪目清真寺、阿里·卡普宮殿等,現已被列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。

這裡豐富的藝術文化的一部分,便是享譽全球的伊斯法罕地毯。

波斯地毯與伊斯法罕

波斯地毯是指在伊朗各地傳統手工編織的高級地毯的總稱,其中塔布里茲、奈因、庫姆、卡尚和伊斯法罕被廣泛認為是「五大產地」。

伊斯法罕地毯以其都市化和精緻的設計,以及極為細緻的織造技術而著稱。與以日常生活和自然景觀為主題的遊牧民族「部落地毯」不同,伊斯法罕地毯是在城市文化中發展起來的,屬於波斯地毯中品質特別高的類別。

歷史

在16至17世紀的薩法維王朝時期,伊斯法罕迎來了波斯藝術的黃金時代。特別是沙阿·阿巴斯一世對藝術和建築有著深刻的理解,在宮廷的保護下,建立了皇家工坊,許多地毯工匠從周邊城鎮和村莊聚集而來。這使得伊斯法罕的工坊為王侯貴族製作了大量豪華的地毯,創造了無數名品。

然而,這種繁榮並未持久,1722年阿富汗族的侵略使伊斯法罕遭受了毀滅性的打擊。失去宮廷支持的地毯工坊全部關閉,隨著薩法維王朝的滅亡,伊斯法罕的地毯產業也一度中斷。

隨後,從19世紀末到20世紀初,波斯地毯產業迎來復興,伊斯法罕的地毯製作再次活躍。特別是進入20世紀後,從卡尚移居的工匠和當地的名匠們重新開始製作最高級的地毯。

在這一復興期中,活躍的織工中不乏如塞拉菲安等著名作家,正是他們的努力,使得伊斯法罕的地毯再次受到世界的關注。

結織密度(織造的精細度)

伊斯法罕地毯的一個特點是驚人的結織密度。每平方米可織造50萬至100萬個結,這種精緻程度被稱為「如同畫作」。每平方厘米可打入數十個結,從而使圖案的表現力大幅提升,並兼具耐久性和柔韌性。

每一個結的手工織造都需要令人難以置信的耐心。舉例來說,若以每天1000個結的速度編織每平方米50萬結的地毯,則完成約需500天(約一年半)。

伊瑪目廣場